当山縁起

当山は大杉山有明寺(おおすぎやまうみょうじ)と称し、応仁元年(1467)、日蓮正宗総本山大石寺・第9世日有上人(にちうしょうにん)が、隠居所として現在の地に法華堂を創建されたのが始まりです。

日有上人が当地に在住されると、その御高徳はたちまち近在に知れ渡り、「ひとたび大杉山の法華堂に詣でるならば、どのような願いも成就する」と言い伝えられるほどでした。

また、文永14年(1482)9月29日、日有上人が当地で御遷化されると、法華堂は日有上人の御廟所として、その御高徳を偲ぶ参詣者があとを断たず、沿道の民家は参詣者の宿の支度にも苦労するほどであったといいます。

そのような状況のなか、延宝8年(1680)9月29日には、総本山第17世日精上人により、日有上人の御影像(みえいぞう)が造立されました。

また、元禄年中(1688~1704)には、当時の住職であった有明坊日徳師が、この地に本格的な寺院の建立を発願し、総本山第26世日寛上人の多大な援助を受け、大杉山有明寺が建立されました。

さらに、元文5年(1740)3月8日には、総本山第30世日忠上人により、日有上人の板御本尊が造立され、現在も本堂の御宝前に御安置されています。

その後、明治期の廃仏毀釈の影響を受けて参詣者は途絶え、当寺は著しく荒廃することになりました。

しかし昭和34年6月3日、総本山第65世日淳上人の御構想のもと、宗務院に「有明寺復興保存会」が設置され、翌35年9月29日、総本山第66世日達上人を中興開基と仰いで、本堂が再建されました。

その後、日有上人第五百遠忌を記念して、昭和56年6月19日、総本山第67世日顕上人の大導師を仰ぎ、本堂・庫裡の新築落慶法要を奉修し、同63年には境内墓地も整備され、現在に至ります。

令和4年、有明寺は開創555周年を迎え、コロナ禍の中でしたが万全な感染対策のもと、記念法要が無事盛大に奉修されました。

御開山・日有上人について

当山御開山の日有上人は、応永9年(1402)4月、富士上野(現・静岡県富士宮市上条付近)の南条家に出生され、幼少にして総本山大石寺第8世日影上人の弟子となり、修行研学に励まれました。

応永26年(1419)、日影上人より大石寺第9世の法脈を受けられた後は、御法主として宗門を統率されるとともに、奥州から京都・越後などの諸国へ、長期間にわたる布教の全国行脚をされ、富士門流の正統性を広く宣揚されました。

また、その布教にともなって寺運興隆にも力を注がれ、大石寺は応永31年(1424)の諸堂再建をはじめ、寛正6年(1465)2月に御宝蔵を校倉造りに改築し、同年3月に客殿を創建するなど、山内整備に努められました。

地方においては、駿河方面や東北方面の寺院を建立・再建するなど、著しく宗勢を復興されました。

さらに多くの門弟を育成するとともに、宗祖日蓮大聖人と第二祖日興上人の法門に基づいて、富士門流の化儀方式を整足して教示され、それらを弟子が『有師化儀抄』『日有上人御物語聴聞抄』『連陽房雑雑聞書』『下野阿闍梨聞書』等として筆録しています。

特に『有師化儀抄』は当時の富士門流各山にも大きな影響を及ぼし、現在も日興上人の『遺誡置文』とともに、総本山大石寺の山法山規の基をなしています。

日有上人は、応仁元年(1467)に第10世日乗上人に法を相承され、甲斐杉山に法華堂(現在の有明寺)を創建して御隠棲されますが、日乗上人と第11世日底上人の御遷化により、再び総本山大石寺に戻り、御法主として再当座されました。

文明14年(1482)、第12世日鎮上人に法を付嘱されて杉山に戻られ、同年9月29日、当地にて81歳の御生涯を閉じられました。

この60年以上にわたる布教の業績と偉大な薫徳により、宗門では「中興の祖」と仰がれ、その御高徳を物語る伝説も多く残されています。

アクセス

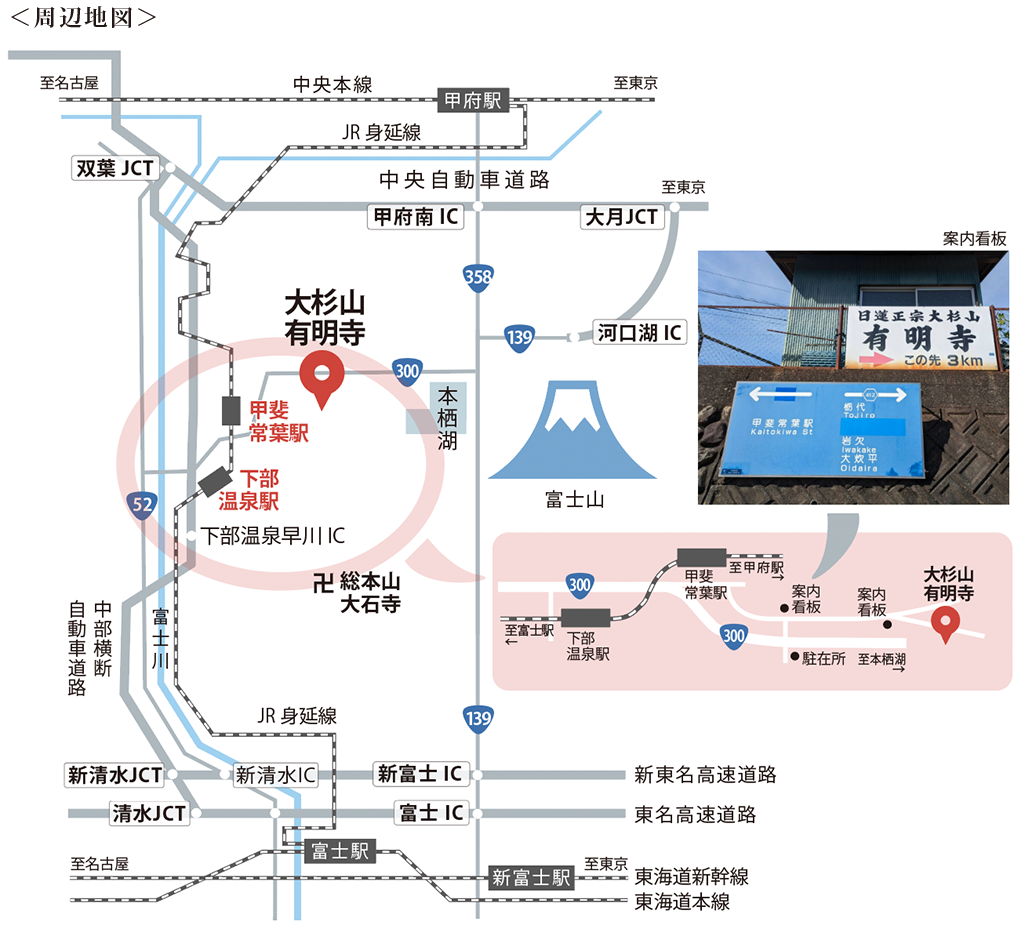

【車でお越しの方】

中央道方面からお越しの方

中央自動車道「河口湖IC」 > 国道139 号を本栖湖方面 > 本栖交差点より国道300 号を下部温泉方面 > 常葉駐在所前交差点を右折

中央自動車道「双葉JCT」 > 中部横断自動車道「下部温泉早川IC」 > IC出口を右折 > 国道300号を本栖湖方面 > 常葉駐在所前交差点を左折

静岡方面からお越しの方

富士宮市街 > 国道139 号を甲府方面 > 本栖交差点より国道300 号を下部温泉方面 > 常葉駐在所前交差点を右折

清水方面 > 東名・新東名から中部横断自動車道「下部温泉早川IC」 > IC出口を右折 > 国道300号を本栖湖方面 > 常葉駐在所前交差点を左折

【電車でお越しの方】

○JR 身延線「甲斐常葉駅」より車で5 分

○JR 身延線「下部温泉駅」より車で10 分

※タクシー御利用の方は「下部温泉駅」で下車してください